Parte 1: El eco de un aplauso vacío

Parte 1: El eco de un aplauso vacío

La humedad de las paredes en esta vecindad de la CDMX huele a promesas rotas. A veces me quedo mirando fijamente la mancha de salitre en el techo, buscando la forma de los mapas que solía memorizar a los ocho años, cuando todos decían que yo era “especial”.

Me llamo Mateo. O bueno, solía ser “el licenciado Mateo”, el “orgullo de la colonia”, el niño que en los lunes de honores a la bandera siempre sostenía el estandarte con una mirada que prometía conquistar el mundo. Hoy, el único mundo que conquisto es el trayecto de mi cama a la ventana, viendo pasar a la gente que sí llegó a ser alguien.

¿En qué momento se apagó la luz? Mi madre todavía tiene guardado en un cajón lleno de naftalina el recorte del periódico local: “Niño prodigio de la alcaldía gana olimpiada de matemáticas”. Me veo ahí, con mi uniforme bien almidonado y una sonrisa que hoy me parece ajena, casi cínica. Ella no lo sabe, pero cada vez que saca ese papel para presumirlo a las vecinas, siento como si me clavaran un alfiler en el pecho.

El ambiente en casa es pesado, como el aire antes de una tormenta en el Valle de México. Mis hermanos me miran con una mezcla de lástima y reproche. “Tan inteligente que eras”, susurran en la cena. Esas palabras son mi sentencia de m*erte diaria. Fui un niño “excepcional”, y ese es el problema: cuando llegas a la cima antes de saber caminar, el único camino que queda es hacia abajo.

Esta tarde, mientras el sonido del camión del gas retumba en la calle, encontré mi vieja medalla de oro tirada detrás del ropero. Está opaca, llena de polvo, igual que yo. Me pregunto si el éxito es un don o una maldición que te impide ser una persona normal. Mañana tengo una entrevista para un trabajo de limpieza, y el miedo a que me reconozcan, a que sepan que el “genio” ahora recoge las sobras de otros, me está asfixiando.

Algo se rompió dentro de mí hace años, y hoy, por fin, me atrevo a recordar el día exacto en que decidí dejar de brillar.

Parte 2: Desarrollo (Acción ascendente)

La caída no fue un golpe seco, fue un desmoronamiento lento, como las casas viejas que se vienen abajo con cada sismo en la ciudad. Al entrar a la preparatoria, el “mundo de los genios” se volvió una jungla. Ya no era el único que sabía las respuestas; había cientos como yo, pero ellos parecían tener algo que a mí me faltaba: una piel dura.

Recuerdo las noches de desvelo en la facultad de medicina, tomando café barato y tratando de entender por qué, si mi cerebro era “superior”, mi corazón se sentía como una piedra. Mi madre, desde nuestra pequeña casa en Iztapalapa, le decía a todo el mundo: “Mi hijo va a ser el mejor doctor de México”. Esa frase era una soga que se apretaba cada vez que yo sacaba un ocho o un siete.

Empecé a faltar a clases. Me quedaba horas sentado en la Alameda Central, viendo a la gente pasar, envidiando su ignorancia, su capacidad de ser “normales”. El conflicto estalló una noche de Navidad. Mi tío, después de unos tequilas, me soltó frente a toda la familia: “¿Qué pasó, Mateo? Ya llevas cinco años y no vemos el título. ¿A poco ya se te gastó el coco?”. El silencio que siguió fue más ruidoso que los cohetes afuera. Mis manos temblaban. Me di cuenta de que no estudiaba por pasión, sino para no decepcionar a un público que solo me quería por mis resultados, no por quién era yo.

Parte 3: Clímax

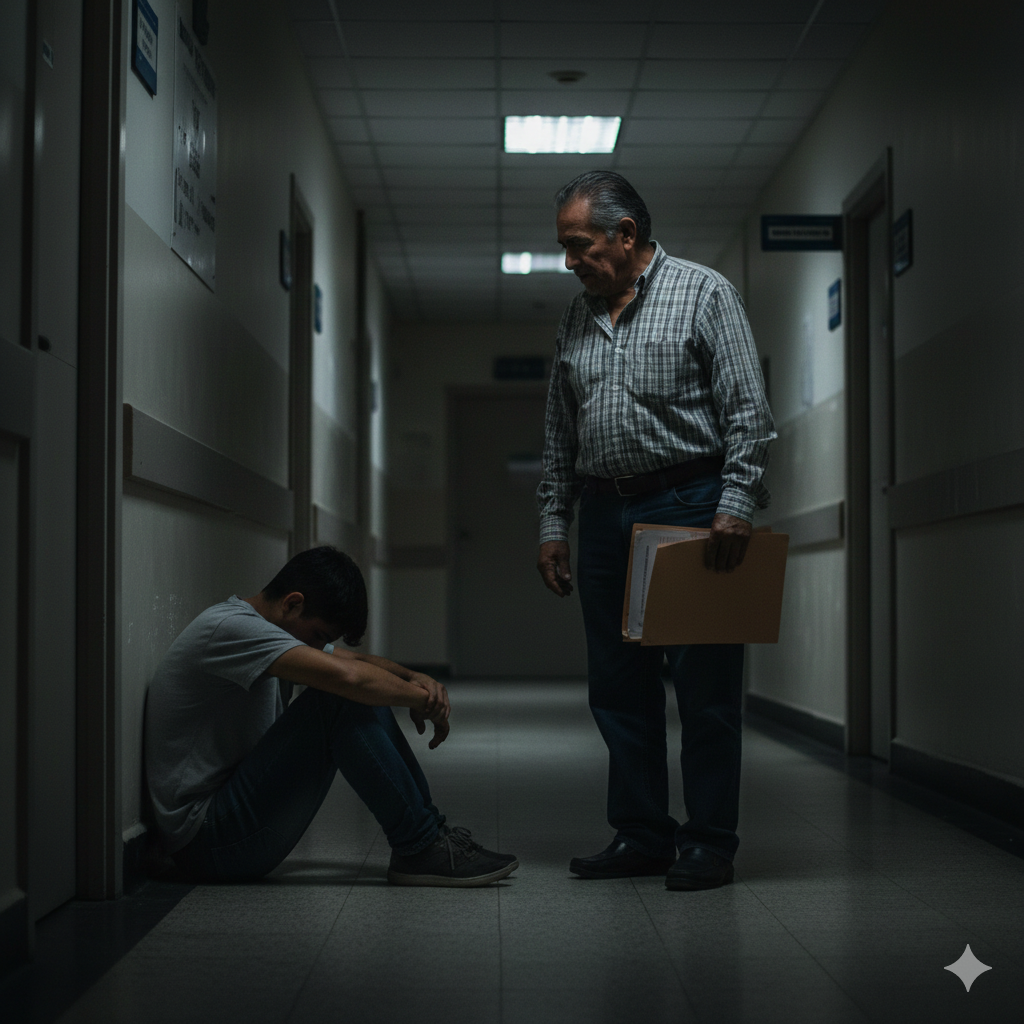

El punto de quiebre llegó el día del examen final de bioquímica. Estaba frente a la hoja en blanco, pero en mi mente solo escuchaba el eco de los aplausos de la primaria. De repente, las letras empezaron a bailar. Sentí que el aire me faltaba. Me levanté en medio del salón, bajo la mirada confusa del doctor y de mis compañeros.

— ¿A dónde va, joven? Todavía no termina —dijo el profesor.

Miré la hoja, miré mis manos manchadas de tinta y tomé la decisión más valiente y aterradora de mi vida.

— No voy a ningún lado, doctor. Ya llegué —respondí con una calma que me asustó.

Rompí el examen frente a todos. No fue un acto de rebeldía, fue un acto de supervivencia. Salí de la facultad bajo el sol quemante de mediodía, caminé hasta el metro Copilco y lloré. Lloré por el niño que nunca pudo jugar porque tenía que leer enciclopedias. Lloré por el adulto que no sabía quién era sin un diez en la boleta. Esa tarde, al llegar a casa, enfrenté a mi madre. Le entregué mis libros y le dije: “Mamá, el niño genio se mrió. Solo quedo yo, y no sé qué hacer con lo que sobra”*.

Parte 4: Epílogo / Resolución

Hoy trabajo en una bodega de libros usados cerca de Donceles. Irónicamente, paso mis días rodeado de conocimiento, pero ahora lo trato con respeto, no con miedo. Ya no soy el “prodigio”, soy el tipo que recomienda buenas novelas y sabe arreglar los estantes.

Mi familia dejó de presumirme, y aunque eso dolió al principio, me dio la libertad más grande que he conocido: la libertad de fracasar. A veces, los clientes me preguntan si no me da lástima “estar aquí” con el vocabulario que tengo. Yo solo sonrío. No entienden que para encontrarme tuve que perderme de todos los mapas del éxito.

Aún hay noches donde la sombra del “pudo ser” me persigue, pero luego respiro el aire fresco de la noche mexicana y entiendo que ser excelente es un peso, pero ser humano es un regalo. Quizás algún día vuelva a estudiar, pero esta vez será por el placer de saber, no por la gloria de ganar. Por ahora, estoy aprendiendo la lección más difícil de todas: perdonarme por no ser quien ellos querían que fuera.